長岡技術科学大 、デジタルインフラ塩害対策

長岡技術科学大学(新潟県)では、デジタル空間技術を利用した次世代の維持管理技術の開発を進めている。仮想的に構築された都市空間で、インフラ構造物の塩害の原因となる飛来塩分(海水の粒)を数値シミュレーションで予測できる技術の開発に成功している。将来的に、幅広い構造物の長寿命化につながる技術となることが期待される。

それらのテーマに挑戦している環境社会基盤系の中村文則准教授は、インフラの維持管理の効率化を目的に研究を続け、発表した内容が高く評価されている。以下「デジタル空間技術を融合したインフラ塩害対策」の概要を紹介する。

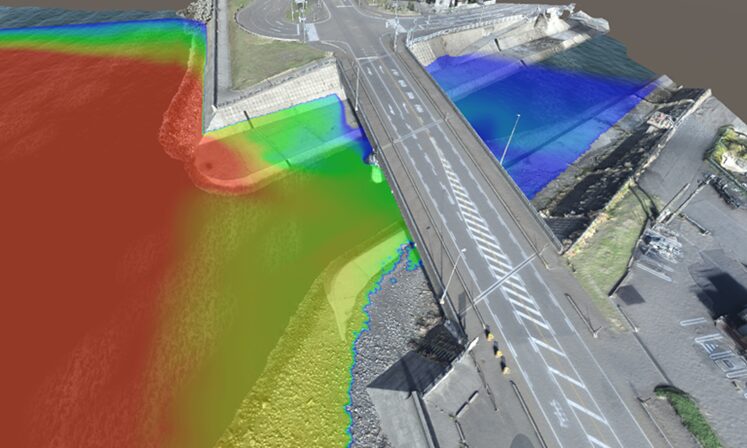

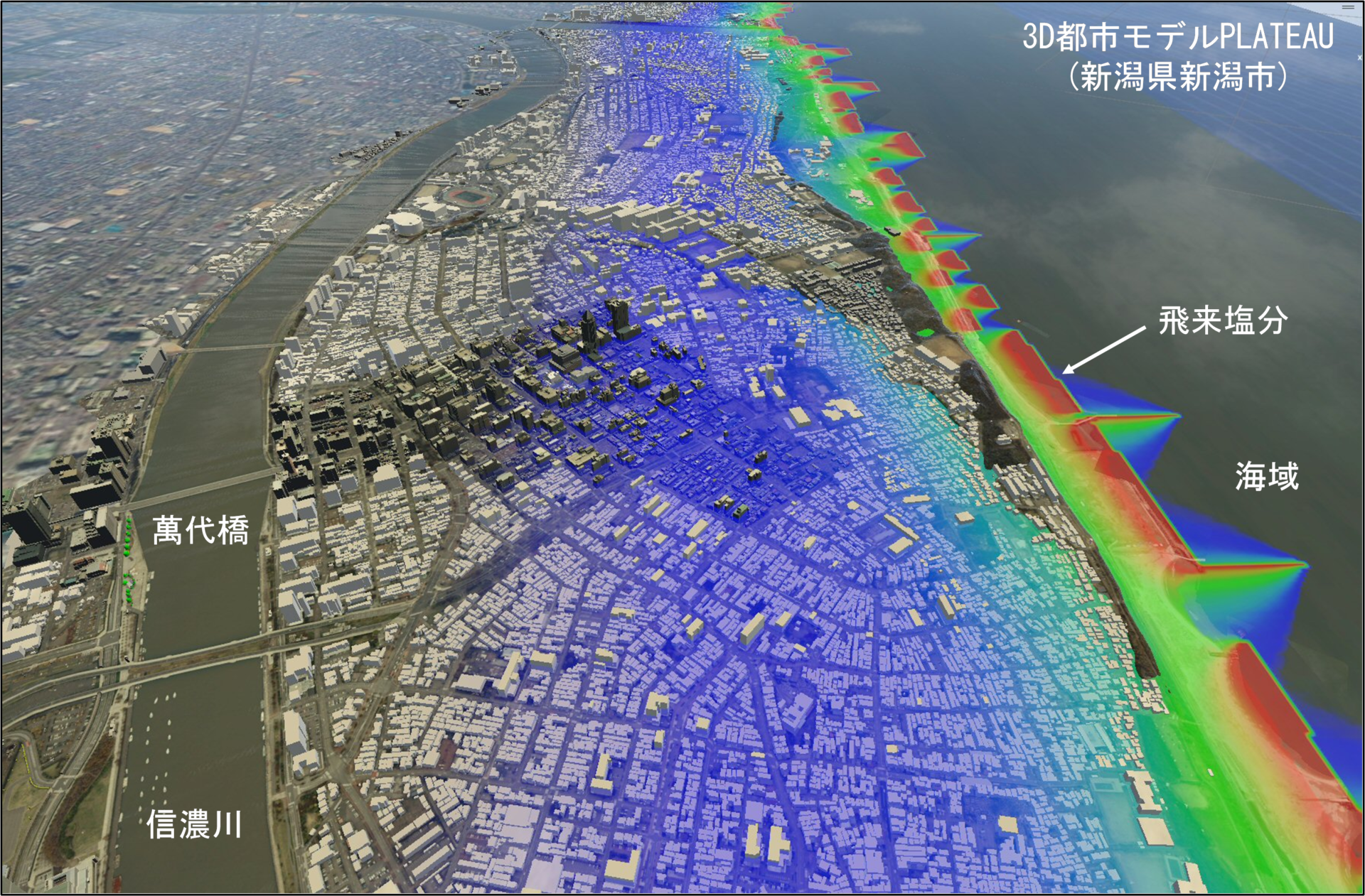

図1:新潟県新潟市の30都市モデルを利用した飛来塩分量の予測

図1『新潟県新潟市の3D都市モデルを利用した飛来塩分量の予測』は、サイバー空間を利用して、インフラ構造物の塩害劣化の原因となる海域からの飛来塩分を予測した事例である。サイバー空間内に新潟市を再現し、その都市に分布する飛来塩分量を表示したものである。

都市の再現は、一般に公開されている3D都市モデル(PLATEAU/国土交通省)を利用している。今回の事例は、冬季の12月から翌年3月までの塩分量を表示したものであり、図の赤色の部分が飛来塩分量の大きい部分である。サイバー空間内で、飛来塩分量の予測結果と3D都市モデルを組み合わせて表示することで、構造物の塩害の原因となる飛来塩分をわかりやすく確認できるようにしている点に特長がある。

現在、冬季の厳しい気象・波浪条件によって、海域から飛来塩分が大量に作用することが知られている北陸地方において、図のような飛来塩分量の分布の整備を進めている。将来的には、インフラ構造物を管理する地方自治体や市町村などに飛来塩分量の分布図を提供し、インフラ構造物の維持管理の効率化に役立ててもらうことを予定している。

さらに、都市モデルと並行して、サイバー空間内で個別のインフラ構造物を維持管理するための技術の開発も進めている。図2『実際の構造物と飛来塩分の作用状況を再現したサイバー空間』は、実際のコンクリート橋梁をサイバー空間内に再現し、飛来塩分量を予測したものである。

コンクリート橋梁の海側で飛来塩分量が大きく、構造物周辺では塩分量が複雑に変化していることがわかる。この図のように、飛来塩分は各位置や時間に応じて変化するため、サイバー空間で時空間的な飛来塩分量の差を確認できるように工夫している。

例えば、このサイバー空間は、インターネットを通して遠隔で操作できるようになっており、パソコンのマウスやキーボードを利用して、サイバー空間内を自由に移動できる仕組みとなっている。

さらに、過去20年間の1時間間隔の飛来塩分量を観覧できるため、過去から現在までの飛来塩分の変動を確認することが可能である。飛来塩分量の予測には、風や波浪を含めた3次元の飛来塩分シミュレーションを利用しており、実際の現象を高精度で予測できることが報告されている。このシミュレーション技術は、構造物の各位置に作用する表面塩分量を予測できることから、橋梁の点検箇所や塗装の塗替箇所の選定などに利用することを想定している。